Satu waktu, saya pernah mengisi acara dengan salah satu investor modal ventura di Indonesia. Saat ditanyakan apa biasanya faktor yang mereka lihat dalam memberikan investasi kepada satu startup, dia menjawab, “Founder-nya dong“. Jawaban lumrah. Tapi, kemudian dilanjutkan, “kita melihat seberapa keras mereka kerja. Kalau jam 7 malem udah pulang kantor, founder macam apa itu. Seenggaknya 80-100 jam lah seminggu“. Saya mengernyitkan dahi mendengar itu. Wah, si Bapak ini kelihatannya nggak akan investasi ke saya yang nggak jarang pulang sebelum jam 7 malam. Tentu, alasan saya bukan malas kerja layaknya oknum PNS gaji buta. Tapi, bagi saya, premis tentang kerja panjang adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang pasti memuaskan, sangatlah tidak masuk akal.

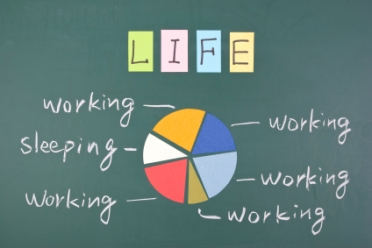

Mitos Workaholic itu Keren dan Produktif

Entah dari mana asalnya, masyarakat kita sangat memuja kerja. Workaholic, dianggap keren. Posting-an di media sosial yang masih kerja di akhir pekan, dianggap ganteng. Begadang demi pekerjaan, dianggap teladan. Bahkan, rumah tangga yang retak, hidup yang tidak bahagia, teman yang tidak punya, karena lebih sering bekerja, dianggap bentuk hakiki dari determinasi. Pengorbanan yang layak, katanya. Lihatlah bagaimana dunia startup kita begitu iri dengan 80-100 jam kerja per pekan yang ada di Silicon Valley dan Cina. Kerja, yang utama.

Baca juga: Renungkan Ini Sebelum Terjun ke Dunia Startup

Apakah membahagiakan orang tua, menjaga keutuhan keluarga, dianggap lebih mudah daripada memenuhi capaian dalam bisnis dan pekerjaan? Tentu saja, tidak. Buktinya, banyak yang gagal melakukannya. Tapi, masyarakat yang didikte oleh pola pikir materialistis, dengan tidak sadar menempatkan pekerjaan sebagai prioritas tertinggi dari capaian hidup yang bisa kita ukur, serta hal terbesar yang perlu kita kejar. Saya menolak mengikuti dogma ini.

Di sisi lain, apa bekerja lebih panjang memang hasilnya lebih efektif? Ternyata, tidak juga. Studi yang dilakukan Harvard Business Review memperlihatkan kalau bekerja 70 jam sepekan itu berbahaya. Lama waktu kerja, ternyata tidak sebanding dengan jumlah luaran yang didapatkan. Di beberapa studi, hal ini justru menyebabkan penurunan dalam performa; karena waktu kerja yang panjang akan menurunkan konsentrasi, menghabiskan energi, menimbulkan kebosanan, menurunkan ketahanan tubuh, hingga bisa berujung depresi. Makanya, jangan heran kalau di Silicon Valley tidak jarang ada tragedi bunuh diri.

Melihat durasi waktu kerja sebagai indikator kelayakan seorang CEO, bagi saya tidak rasional. Dasar premisnya sama sekali tidak logis. Metric yang terbaik seharusnya jelas saja luaran yang dihasilkan, bukan waktu yang dikeluarkan. Pemimpin perusahaan terbaik adalah yang bisa mendorong performa perusahaan secara optimal, panjang ataupun pendek waktu kerjanya. Kalau dia bisa menghasilkan lebih banyak dengan waktu kerja lebih sedikit, kenapa tidak?

“Workaholics aren’t heroes, they don’t save the day, they just use it up. The real hero is already home because she figured out a faster way to get things done” – Jason Fried

Peran yang Integral

Kenapa standar 80-100 jam kerja per pekan ini dianggap tolok ukur kelayakan CEO dan founder? Menurut saya, ini karena perspektif sempit dalam melihat peranan CEO secara diskrit. Tuntutan kepada seorang CEO yang harus bekerja di kantor selama 16 jam sehari hadir dari anggapan bahwa pekerjaan CEO hanya dilakukan di 16 jam tersebut. Dan anggapan negatif terhadap CEO yang kerja di bawah itu, juga didasari dari hal yang sama; di luar jam kerja, maka sang CEO tidak bekerja. Ini sudut pandang yang salah.

Apakah saat saya di kantor sebagai CEO, maka saya libur sebagai suami, ayah, dan hamba Tuhan? Tentu tidak. Saat saya di kantor dan bekerja sebagai CEO, toh status saya tidak jadi jomblo dan ateis; tetap berkeluarga dan beragama. Lalu, kenapa saat bercengkarama dengan keluarga di rumah, kita dianggap tidak bekerja? Pemikiran diskrit dalam melihat pekerjaan inilah yang berujung pada penghambaan terhadap kerja. Padahal, peranan CEO dan founder, sudah selayaknya terintegrasi dengan peranan lain kita dalam hidup.

Baca juga: Mau cari cofounder? Keluar Dari Kamar Dong!

Dengan bekerja, saya memenuhi tugas saya sebagai ayah dan suami yang mencari nafkah; sekaligus memenuhi perintah agama untuk beribadah. Sebaliknya, saat menjadi suami, ayah, dan hamba Tuhan, saya memenuhi tugas saya sebagai CEO. Perusahaan memerlukan saya dalam kondisi prima secara intelektual, emosional, mental, dan spiritual. Interaksi dengan keluarga dan Tuhan adalah upaya seorang CEO untuk memperbaharui level energi dan kondisi dirinya, agar bisa memberikan performa terbaik untuk perusahaan. Kondisi optimal ini hanya bisa terjadi ketika setiap sisi diri secara seimbang terpenuhi. Semua tanggung jawab kita dalam sudut hidup yang berbeda, sebenarnya saling berhubungan dalam satu kesatuan. Inilah bentuk peranan yang integral kita sebagai manusia.

24/7 Manusia

Saat berkomitmen untuk membangun perusahaan dan menjalankannya, kita mengambil tanggung jawab besar bahwa perusahaan bergantung kepada kita. Ini pun berlaku sama saat kita memutuskan untuk menjadi kepala keluarga. Dengan kata lain, pada dasarnya, tidak ada batasan waktu yang tegas antara kehidupan profesional dan personal. Kita berperan di keduanya selama 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam sepekan.

Maka, dalam praktiknya, tidak ada ruang batasan yang membedakan keduanya. Saya sering menyelesaikan pekerjaan tengah malam di rumah setelah waktu bersama keluarga terpenuhi; dan sering juga merencanakan aktivitas keluarga di tengah waktu istirahat di kantor. Saya tidak akan segan jika memang harus menginap 3 hari di akhir pekan, atau melakukan perjalanan bisnis beberapa hari, mengurangi waktu dengan keluarga; jika memang perusahaan sedang membutuhkan. Dan saya pun tidak akan ragu untuk menjauhkan diri dari kesibukan pekerjaan, jika urgensinya ada dalam kehadiran saya di tengah keluarga. Toh, saat melakukan keduanya, saya sama-sama berada dalam upaya memenuhi tanggung jawab integral saya sebagai kepala perusahaan dan kepala keluarga.

Dan, pada ujungnya, hidup kita tidak hanya didefinisikan oleh karya satu-satunya; dan identitas kita tidak hanya tertera pada satu sisi saja. Kelak, saat kita mati, orang di sekitar kita akan mengenang hal-hal yang telah kita lakukan dalam berbagai macam keadaan. Di level yang lebih tinggi, hasil hidup kita akan ditakar dari amalan positif kita di berbagai macam peran. Kita akan dinilai dan diingat dari wujud utuh yang terbentuk dari optimalisasi berbagai macam tanggung jawab kehidupan.

Baca juga: Menghidupi Potensi, Mengobati Impotensi

Jadi, alih-alih berfokus pada 80-100 jam kerja per pekan saja, ada baiknya kita memaknai hidup dari sudut pandang yang lebih paripurna; serta mencoba melakukan segala hal secara adidaya, 24 jam perhari, 7 hari per pekan, untuk bisa sebaik-baiknya menjadi manusia.

Artikel ini ditulis oleh Gibran Huzaifah, dan sebelumnya dipublikasikan di sini.